陶器,是用黏土或陶土經(jīng)捏制成形后,經(jīng)火燒高溫而形成的器具。它誕生于新石器時(shí)代,是當(dāng)時(shí)人們不可缺少的生活用品。瓷器誕生于商周,是從陶器發(fā)展演變而成的,后經(jīng)1500多年的發(fā)展歷程,至宋代,名瓷名窯已遍及大半個(gè)中國(guó),當(dāng)時(shí)的汝窯、官窯、哥窯、鈞窯和定窯,以顏色釉及刻花、劃花、印花、貼花、剔花等多種裝飾技法而享名于世,稱為宋代五大名窯。中國(guó)瓷都江西景德鎮(zhèn)在元代、明代、清代生產(chǎn)的青花瓷成為瓷器的代表,青花瓷釉質(zhì)透明如水,胎質(zhì)輕薄,潔白的瓷體上敷以藍(lán)色紋飾,素雅清新,充滿生機(jī),聞名天下。

玉山縣博物館藏有歷代陶瓷600余件,有西周葉脈紋圜底陶罐、春秋原始瓷獸首鼎、唐青釉四系盤口壺、元龍泉釉葵口杯、明洪武青花福字墩式碗、明青花松梅紋象耳瓶、清康熙鏤空青花花卉紋盤、清康熙郞窯紅釉膽瓶等。這些或出土或傳世的陶瓷,無論是生活用品還是陪葬明器,在燒造工藝、造型技巧、紋飾設(shè)計(jì)上都有卓越的成就,現(xiàn)遴選部分館藏精品予以介紹、展示。

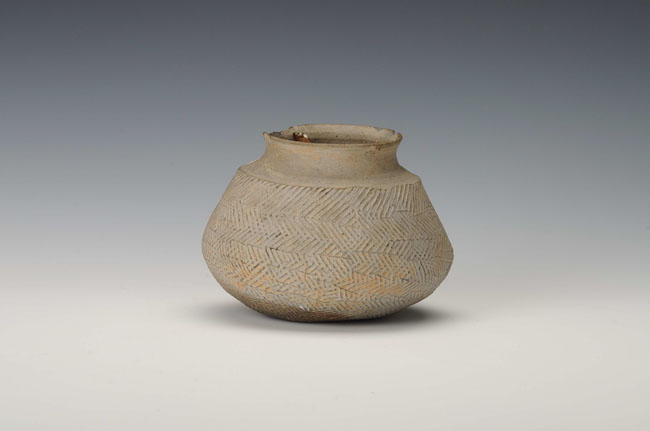

西周葉脈紋圜底陶罐

1983年4月下塘鄉(xiāng)艾家劉家源征集。口徑7厘米,高9.3厘米。敞口,束頸,扁鼓腹,圜凹底,頸部以下至底部滿飾葉脈紋。葉脈紋是古人用陶拍工具在陶坯上拍打,模印形成的紋飾,它是古代陶器的裝飾紋樣之一,人字紋中間貫一條主線,狀同葉脈。陶罐是古人用來裝東西的器具。

![]()

? ? 春秋原始瓷獸首鼎

1983年4月雙明鎮(zhèn)茅畈山出土。口徑13.5厘米,高13厘米。直口平沿微折,一面堆塑一大角怪獸,其中一只角殘,用石膏修復(fù)。角上印S形紋,面部突出,無五官刻劃。相對(duì)應(yīng)唇沿下附一小獸作攀援狀,左右兩側(cè)附兩耳,一只耳殘。直腹圜底旋削出小平底,底附三蹄形足。

春秋時(shí)朝的青釉瓷還是原始瓷,原始瓷屬于瓷器生產(chǎn)的早期和低級(jí)階段,它與東漢以后成熟瓷器相比,燒成溫度偏低,胎體沒有完全燒結(jié),收水率和顯氣孔率都比較高,釉層薄而且容易剝落,制作工藝比較原始。但與陶器相比已有很大的不同和提高,它是制陶工藝向前發(fā)展的必然結(jié)果。

東周原始瓷平底杯

1993年雙明鎮(zhèn)狗槽崗?fù)炼漳钩鐾痢?趶?2.5厘米,底徑7.7厘米,高7.8厘米。囗大微敞,腹部漸收,至底部折收,平底。器形基本完整,口沿有磕損,釉質(zhì)保存較好,內(nèi)壁保留有清晰的泥條盤筑痕。???

????1993年10-11月,江西省考古研究所、玉山縣博物館與上海博物館聯(lián)合,為探索贛東北地區(qū)土墩墓的分布情況和文化內(nèi)涵,在雙明鎮(zhèn)區(qū)域進(jìn)行考古調(diào)查與試掘。從雙明鎮(zhèn)五平頭村南約200米的丘陵上,當(dāng)?shù)胤Q作狗槽崗的地方,采集和出土了4件青瓷杯。這件瓷杯與上海市金山縣戚家墩遺址下層春秋戰(zhàn)國(guó)文化層中出土的青釉瓷比較,其形制完全相同,由此推斷狗槽崗墓的時(shí)代是東周時(shí)期。青瓷杯內(nèi)壁保留的泥條盤筑痕,說明此杯的制坯方法還是比較落后。春秋戰(zhàn)國(guó)之際,原始青瓷已經(jīng)開始使用拉坯成型技術(shù)。

漢帶蓋陶谷倉(cāng)

2001年4月四股橋鄉(xiāng)潭頭村程家墩墓葬出土。口徑12厘米,底徑9.7厘米,通高20.5厘米。侈口,平沿微折,豐肩,鼓腹下收,平底,器身拍印斜繩紋。帶蓋,蓋上開三圓形小孔,中間飾一錐形鈕。

漢代之始,陶倉(cāng)開始逐漸增多,成為十分常見的隨葬品。漢代先民有著“事死如事生”的喪葬觀念,他們認(rèn)為人死之后,在陰間仍然過著和在陽(yáng)間一樣的生活,所以墓葬是當(dāng)時(shí)人們現(xiàn)實(shí)生活的反映。墓葬中隨葬陶倉(cāng),表明死者期待在另一個(gè)世界能夠豐衣足食。因此人們把可以儲(chǔ)藏糧食的建筑糧倉(cāng)也做成明器,隨葬于墓中。陶倉(cāng)的數(shù)量能夠反映出墓主人擁有糧食和土地的多寡,是一種財(cái)富的象征,也能彰顯出墓主的社會(huì)地位和身份。這件陶倉(cāng)雖為罐形,但上方裝飾有倉(cāng)頂,下方為圓形的谷倉(cāng)形制,是南方地區(qū)的一種隨葬器型。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 唐青釉四系盤口壺

2011年10月懷玉鄉(xiāng)蔣家山墓葬出土。口徑15.2厘米,底徑12.6厘米,高33.6厘米。盤口,束頸,溜肩,鼓腹向下漸收,平底。頸肩部豎貼兩個(gè)對(duì)稱的雙復(fù)系,肩部橫貼兩個(gè)對(duì)稱的單系,下飾一道弦紋。通體施青釉,釉層厚薄不均,底部無釉。

蔣家山墓葬為一棺一槨式土坑墓,是一座婦人墓,棺槨保存較好。從棺內(nèi)清理出漆木碟5件,漆木碗4件,木尺1把,銅鏡1枚,銀手鐲1對(duì),銀發(fā)簪1支,棺外腰坑部位清理出盤口壺1件,共計(jì)文物14件(套)。其中銅鏡和四系盤口壺為唐代典型器物。

?

明白釉撇口碟

1990年6月冰溪街道上畈頭墓葬出土。口徑14.4厘米,底徑8厘米,高3.7厘米。撇口,淺弧腹,圈足,底足外斂?jī)?nèi)收,足端斜削。胎質(zhì)細(xì)膩,內(nèi)外施白釉,底足有釉,釉色光瑩,通體開片。

白釉瓷是以含鐵量低的瓷坯,施以純凈的透明釉燒制而成的。最早出現(xiàn)于北朝,經(jīng)隋唐燒制技術(shù)日臻成熟。明代早期的白釉胎色潔白,胎土淘煉較元代精細(xì),釉色有白中泛青的卵白色,也有白色。元代開始景德鎮(zhèn)窯工逐漸改變了胎的配方,在瓷石中加入少量高嶺土,明代加入量愈來愈多。釉的配方也作了相應(yīng)的改變,減少釉灰(氧化鈣)用量,代之以含有少量鉀石作為助熔劑的高堿——石灰釉。這種改良配方的實(shí)施,提高了瓷胎的燒成溫度,避免了瓷釉泛青的現(xiàn)象。此件白釉碟胎質(zhì)細(xì)膩,釉色瑩潤(rùn),是民窯中的細(xì)瓷產(chǎn)品。

?

明青花蓮花紋梅瓶

1990年6月冰溪街道上畈頭墓葬出土。口徑4.5厘米,底徑5.7厘米,高18.7厘米。小口,短頸,豐肩,肩以下收斂,脛部瘦長(zhǎng),底部外撇,平底,底部無釉。瓶身從上至下有四層青花紋飾,各層之間分別用一至兩道旋紋相隔。兩只瓶除第一層紋飾外其它各層紋飾大致相同。第一層紋飾一只瓶為飛鳳紋和云紋,另一只為如意云紋和向日葵紋,如意云紋用外粗內(nèi)細(xì)兩條線勾出,內(nèi)飾繁密的卷云紋;向日葵紋只繪半個(gè),與如意云紋交錯(cuò)相隔。第二層為主題紋飾,由上下兩朵蓮花組成,上一朵是扎了緞帶的束蓮,下一朵是折枝蓮,共三組,以“壬”字形云紋間隔;第三層為八瓣幾何形仰蓮紋,花瓣內(nèi)加飾一串圓圈紋;第四層為回紋。畫面層次清晰,疏密相間。釉面瀅潤(rùn),釉色白中泛青,有細(xì)長(zhǎng)開片,頸部有縮釉現(xiàn)象。青花發(fā)色藍(lán)中泛灰,濃處呈灰黑色,有黑褐色斑點(diǎn)。

梅瓶,造型挺秀、俏麗,以口小只能插梅枝而得名。最早出現(xiàn)于唐代,因瓶體修長(zhǎng),宋時(shí)稱為“經(jīng)瓶”,作盛酒用器,明以后被稱為梅瓶。隨著朝代的更替,梅瓶不僅造型隨著人們的審美在變化,功能也在變化。明代發(fā)展成為禮器,是墓葬中重要的陪葬品之一。這對(duì)梅瓶以蓮花為主題紋飾,畫法已趨向?qū)憣?shí),花形更清晰傳神。蓮花既有高潔清廉,出污泥而不染之意,又有生活富足,連年有余的寓意。它隨著佛教的傳入開始流行,成為中國(guó)傳統(tǒng)的吉祥紋樣。

明青花松梅紋象耳瓶

1990年6月冰溪街道上畈頭墓葬出土。口徑5厘米,底徑6.2厘米,高16.7厘米。盤口,長(zhǎng)頸,頸飾一道凸棱,兩側(cè)以象鼻作耳,鼓腹,至脛部?jī)?nèi)收,覆喇叭底,底足無釉,有旋削痕。瓶身從上至下有五層青花紋飾,各層之間分別用兩道旋紋相隔。第一層紋飾為蕉葉紋,第二層為“壬”字形云頭紋;第三層主題紋是松樹、梅花,輔助紋為蘭花、竹子;第四層為波浪紋,第五層為變形花紋。層次清晰,繁而不亂。釉色白中泛青,有縮釉現(xiàn)象。青花發(fā)色偏灰,濃處呈灰黑色,局部有黑褐色斑點(diǎn)。

松竹梅蘭被稱為“四君子”,是傳統(tǒng)的寓意紋樣。松樹代表堅(jiān)貞不屈,竹子代表謙虛謹(jǐn)慎,梅花代表淡雅清高,蘭花代表高潔典雅。將它們繪在一起,組成雅俗共賞的吉祥圖案。這對(duì)象耳瓶的繪畫出自民間藝人之手,筆法嫻熟,無拘無束,隨意天然,具有質(zhì)樸美感。貼在頸部的兩只耳朵,捏塑成象的鼻形,曲線自然流暢,形象逼真。象鼻吸水,有吸財(cái)、招財(cái)?shù)脑⒁狻4笙蠛裰胤€(wěn)行,寓意“太平有象”“喜象升平”。

明青花犀牛望月紋碟

1990年6月冰溪街道上畈頭墓葬出土。口徑13.5厘米,底徑7.8厘米,高2.5厘米。撇口,淺弧腹,矮圈足,釉底,底部有火石紅。器身內(nèi)外施白釉,釉色白中泛青,呈卵青色。口沿施醬釉,碟內(nèi)青花雙圈內(nèi)繪一跪臥的犀牛回頭望月的紋飾,筆觸瀟灑,風(fēng)格豪放。

犀牛望月是一成語(yǔ),比喻見到的不全面。犀牛的角是彎曲的,且長(zhǎng)在眼睛前部,視線受到角的影響,看到月亮也是彎的。犀牛望月也叫“吳牛喘月”,吳牛指江淮一帶的水牛,吳地水牛見到月亮以為是太陽(yáng),因懼怕太陽(yáng)曝曬而喘息不止,比喻害怕類似的東西,亦指炎熱的暑天。有關(guān)歷史典故和民間傳說有若干個(gè),意思各不相同,但流傳更為廣泛的寓意為翹首企盼幸福生活。

明卵白釉敞口碟

1990年6月冰溪街道上畈頭墓葬出土。口徑7.2厘米,底徑3.4厘米,高2.6厘米。敞口,淺弧腹,矮圈足,器身內(nèi)外施卵白釉,釉色白中微泛青。

卵白釉是元代景德鎮(zhèn)窯在青白瓷生產(chǎn)的基礎(chǔ)上創(chuàng)燒的一種新品種,因釉色似鵝蛋,呈現(xiàn)白中微泛青的色調(diào)而得名。其主要裝飾手法是模印。因部分瓷器上有“樞府”二字,被認(rèn)為是元代軍事機(jī)關(guān)樞密院定燒的一種官窯瓷器,所以卵白釉也叫樞府瓷。但大多數(shù)卵白釉瓷器是不帶款,也沒有紋飾,只是有樞府、太禧、福祿等款的卵白釉質(zhì)量最好。元朝政府對(duì)手工業(yè)采取了大力扶持政策,使樞府瓷能夠在民間大量燒制。

?

?

明福字款青花纏枝蓮紋碗

1990年6月冰溪街道上畈頭墓葬出土。口徑14.4厘米,底徑6厘米,高6.5厘米。撇口,弧腹,圈足,底足無釉,粘有沙粒。碗內(nèi)口沿飾一道弦紋,碗心青花雙圈內(nèi)草書“福”字。外壁口沿及下腹部分別飾有一道和兩道弦紋,之間繪纏枝蓮紋,蓮花為旋渦狀,花朵的左右兩邊有點(diǎn)飾的蓮瓣?duì)钗铮θ~稀疏。釉質(zhì)肥潤(rùn),呈卵青色,青花藍(lán)中泛灰,有暈散現(xiàn)象,濃處呈灰黑色,積釉處有黑褐色鐵銹斑。

纏枝蓮紋飾是纏枝紋的一種,為傳統(tǒng)吉祥紋樣。因其圖案花枝纏轉(zhuǎn)不斷,故稱纏枝紋,明代稱為“轉(zhuǎn)枝”。纏枝蓮由蓮花組成,并以藤蔓卷草經(jīng)提煉變化而成,造型優(yōu)美生動(dòng),委婉多姿,富有動(dòng)感。因其結(jié)構(gòu)連綿不斷,故有“生生不息”之意,寓意吉祥。以青花表現(xiàn)纏枝紋始于元代,到了明代,不論官窯還是民窯都很盛行。這件纏枝蓮紋碗紋飾為明早期民窯的“一筆畫”,線條流暢,粗細(xì)變化明顯,重意不重形,率性而為,稚樸灑脫。

明龍泉釉海水紋葵口杯

口徑11.6厘米,足徑4.5厘米,高6.8厘米。杯為喇叭形花口,腹較直,近底處內(nèi)折,圈足。胎體厚重,通體施青釉,底足露胎泛紅,中心有釉。外壁有多條出筋,出筋處施釉更薄,釉色更淺,近底一周刻劃花瓣紋。內(nèi)壁刻劃海水紋,底心模印花卉紋。

龍泉窯是歷史上的一個(gè)名窯,因其主要產(chǎn)區(qū)在浙江省龍泉市而得名。它開創(chuàng)于三國(guó)兩晉,結(jié)束于清代,生產(chǎn)瓷器的歷史長(zhǎng)達(dá)1600多年,是中國(guó)制瓷歷史上最長(zhǎng)的一個(gè)瓷窯系。龍泉窯以燒制青瓷而聞名,宋元之際,龍泉窯青瓷的燒制進(jìn)入鼎盛時(shí)期,經(jīng)過歷代窯工智慧和技巧的積累,這里燒制出青如玉、明如鏡、聲如磬的青瓷。青瓷“絢爛之極,復(fù)歸平淡”的審美境界正符合宋代美學(xué)思想,客觀上促進(jìn)了宋代青瓷的發(fā)展。南宋時(shí)龍泉燒制出晶瑩如玉的粉青釉和梅子青釉,更是讓龍泉青瓷的發(fā)展達(dá)到頂峰。元代龍泉青瓷生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,窯址和產(chǎn)品的數(shù)量都達(dá)到前所未有的程度,產(chǎn)品品種增多,風(fēng)格多樣化,遠(yuǎn)銷世界各地。明初在龍泉窯設(shè)立了官窯,龍泉官窯器延續(xù)了元代的大器風(fēng)范,將厚實(shí)雄渾的審美理念發(fā)揮到極致。它將刻花與厚釉結(jié)合得恰到好處,從而使刻花裝飾工藝取得了新的突破。明代中葉以后龍泉青瓷走向衰弱,器物胎體厚重,制作粗糙,胎色為灰黃,釉層厚,透明度高,釉表光澤強(qiáng),釉色有青灰、茶葉末、灰黃等幾種,裝飾以釉下刻花為主,亦有模印人物故事的裝飾方法。

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 清乾隆五福捧壽藍(lán)釉盤

1983年4月20日臨湖鎮(zhèn)院邊村征集。口徑29厘米,底徑15厘米。器身通體施藍(lán)釉,釉色光潤(rùn),紋飾以青花描繪,白釉勾邊。盤內(nèi)壽字居中,八朵三葉花紋將其包圍,外層飾五只蝙蝠,形成“五福捧壽”圖案,五福捧壽是我國(guó)民間廣為流傳的一種傳統(tǒng)吉祥圖案之一,寓意多福多壽。

清康熙青花花卉鏤空瓷盤

口徑27.4厘米,底徑17.5厘米,高5.6厘米。敞口,弧腹,盤內(nèi)繪有青花山石、蘭花、秋菊和蝴蝶。底部圈足內(nèi)刻有墓志銘。銘文“公諱同文,字景周。大琴陳生壁公之長(zhǎng)子也。娶丹溪庠生李士遴公長(zhǎng)女。生子三:長(zhǎng)錦龍,次宗唐,三宗嶠。女一如金,適豐山邑廩許紹龍。公生清康熙戊辰(1688年)六月初六日亥時(shí),享年六十三歲,歿清乾隆十五年(1750年)庚午五月初五日寅時(shí)。立此以垂永遠(yuǎn)。不孝男錦龍、宗唐、宗嶠;孝媳賴氏、李氏;孝孫思仲、思來、思佛,女孫菊清”。墓志銘,是古代文體的一種,通常分為兩部分:第一部分是序文,記敘死者世系、名字、爵位及生平事跡等稱為“志”;后一部分是“銘”,多用韻文,表示對(duì)死者的悼念和贊頌。

清咸豐釉里紅花鳥瓷盤

??? ? 1982年12月25日六都鄉(xiāng)官倉(cāng)邊村征集。口徑24厘米,底徑16厘米,高5.5厘米。敞口,矮圈足,胎色潔凈,釉色白中泛青。盤內(nèi)繪青花梅樹一枝,喜鵲四只,花蕊和鵲身用釉里紅點(diǎn)綴。盤中刻有董宜人墓志銘文“皇清誥封宜人,從穎川郡顯妣董宜人,生乾隆戊申八月六日卯時(shí),終咸豐丙辰五月四日午時(shí),孤哀子,陳椿齡、陳知新,泣血敬勒”。

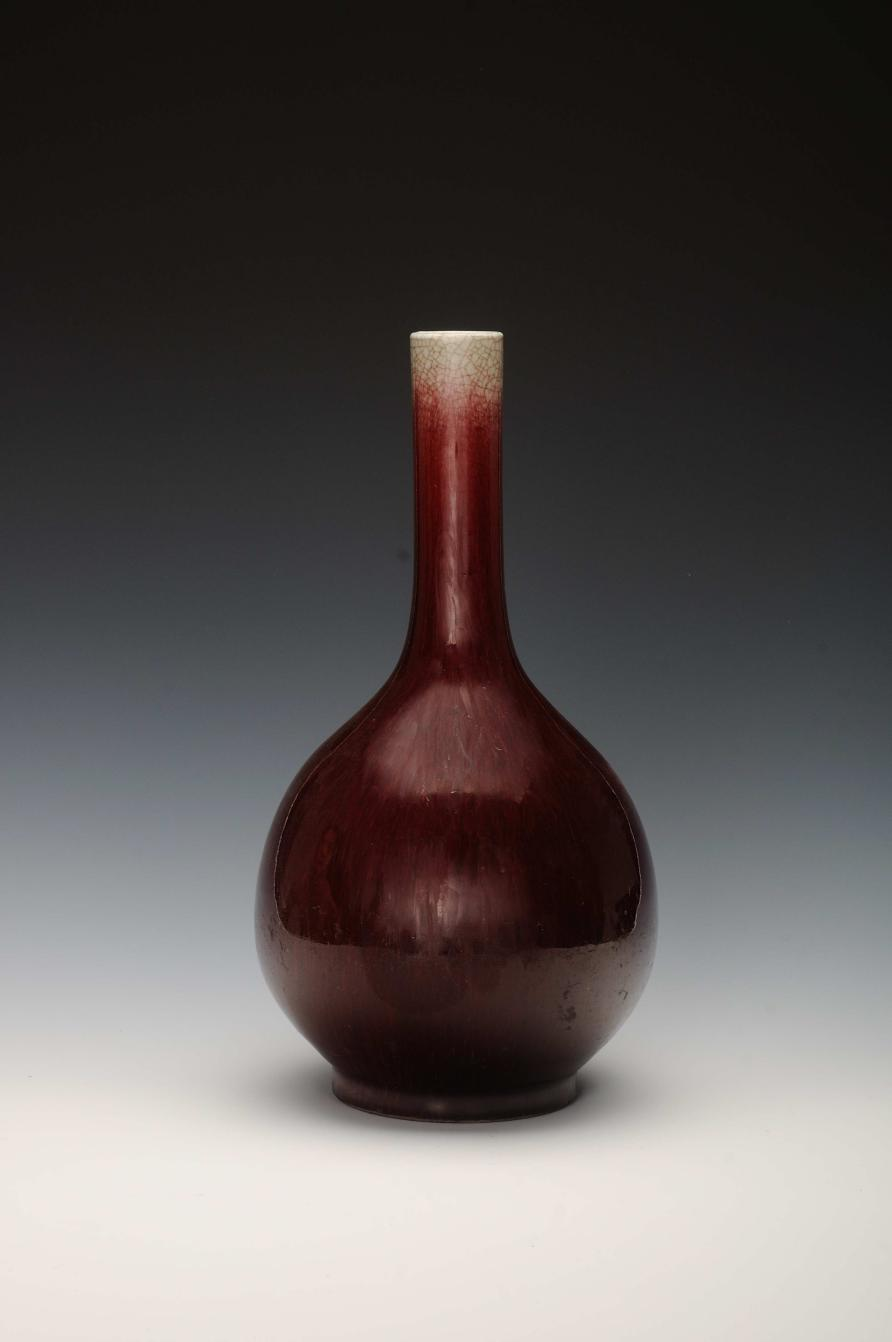

? ? ? ? ? ?清康熙郞窯紅釉膽瓶

口徑4.5厘米,底徑12.2厘米,高38.7厘米。直口,細(xì)長(zhǎng)頸,通體施郞窯紅釉,釉面光潔透亮,釉色瑩澈濃艷,仿佛初凝的牛血一般猩紅,光彩奪目。朗窯紅釉是清康熙年間模仿明宣德時(shí)期寶石紅釉特征燒制的,因其當(dāng)時(shí)督陶宮郎廷極所督燒的郎窯,故稱“郎窯紅”釉。膽瓶,因器型如懸膽而得名。它是一種花器,指栽種花草的容器。始燒于唐代至清中晚期,盛行于宋代,是陶瓷器型中的經(jīng)典。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 清豇豆紅釉葫蘆瓶

口徑4.6厘米,?底徑2.5厘米,高2.1厘米。通體施豇豆紅釉,豇豆紅是銅紅高溫釉中的一種,為清康熙晚期出現(xiàn)的銅紅釉品種。因其釉質(zhì)勻凈細(xì)膩,以不均勻的粉紅色、猶如紅豇豆一般、造型輕巧靈秀而得名。又因其淺紅嬌艷似小孩臉蛋、如三月桃花,又被人稱為“娃娃臉”、“美人醉”。此瓶體似葫蘆,故名“葫蘆瓶”,小口,短頸,因“葫蘆”與“福祿”諧音,且器形像“吉”字,故又名“大吉瓶”,寓意大吉大利,葫蘆瓶為民間所喜愛,遂成為傳統(tǒng)器形。

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?民國(guó)粉彩魚藻圖帽筒

口徑12厘米,底徑12厘米,高28.3厘米。直筒深腹,玉壁底,器型規(guī)整,白釉地,口沿一周描金,主題紋飾為粉彩魚藻紋,畫工流暢,設(shè)色雅麗,畫面上方題款“月白精神,江西景盛陶業(yè)于珠山出品”。器底有紅彩款“景盛陶業(yè)公司”。

“帽筒”又稱“官帽筒”,最早為清代官員用于放置頂戴花翎的器具。清代官員的帽子有兩個(gè)后擺,不能疊壓,最好懸垂,以保持帽子的形狀。官帽平時(shí)置于專門的器具上正契合了古人“冠不落地,鞋不上桌”的說法,也能表現(xiàn)出對(duì)官帽的尊重和炫耀。在清代康熙、雍正、乾隆時(shí)期,官帽多用球形帽架承托。筒狀帽筒大約出現(xiàn)在嘉慶時(shí)期。帽筒初期多為圓柱中空形狀,壁形底、平底或圈足。隨著工藝的發(fā)展,形制逐漸增加,出現(xiàn)了四方、六方柱等形狀,裝飾工藝除釉彩外還有鏤孔、堆塑等手法。鏤孔多為海棠式,如此設(shè)計(jì),除了裝飾之外,是便于散去帽里的汗氣,帽筒里面也可以放置香料。帽筒因兼具實(shí)用性和觀賞性,被廣泛接受,在同治、光緒年間普及到尋常百姓家,用途也逐漸發(fā)生了變化,有的成為擱置雞毛撣、小畫軸的器具,也有用作家庭中的陳設(shè)用器。此時(shí)帽筒不再開口,渾圓一體,?講究的人家,在左瓶右鏡之外,還會(huì)擺放自鳴鐘,取鐘(終)聲(生)瓶(平)鏡(靜)之意。 此外,帽筒又成為婚嫁中新娘必備的陪嫁,所謂“帽筒一對(duì)”,不僅是希望夫婦二人出雙入對(duì),感情和睦,更是祈盼開枝散葉之后,兒孫后輩也能學(xué)而優(yōu)則仕,出人頭地,光耀門楣。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?民國(guó)程魯粉彩宋人觀梅圖瓷板畫

這幅瓷板畫創(chuàng)作于壬午年即1942年,作者程魯是“珠山八友”之一汪野亭的高徒程子其,他是民國(guó)時(shí)期新粉彩畫家,花鳥、人物、山水無一不精,畫工細(xì)致。瓷板長(zhǎng)38厘米,寬25厘米,厚0.5厘米。畫面描繪的是一幅雪景圖,圖中山上、樹枝、花朵、屋頂滿是積雪,一位高士站在樓臺(tái)上觀景,構(gòu)圖飽滿,設(shè)色雅麗。畫面右上側(cè)題款“宋人觀梅,壬午年仲月,程魯畫于珠山次”。

景德鎮(zhèn)瓷板畫始于明清時(shí)期。民間曾把它鑲嵌在屏風(fēng)、柜門、床架等處用于裝飾。清代中期的一些民間藝人,運(yùn)用中國(guó)畫中淺絳彩的繪畫方法進(jìn)行臨摹和創(chuàng)作,把紙絹上的中國(guó)畫移植到了瓷器上。清中期以后,瓷板畫的發(fā)展走向了興盛,廣泛受到人們的青睞,成為了重要的商品瓷。其中的嵌瓷屏風(fēng)無論是圍屏、插屏還是掛屏,都經(jīng)常會(huì)見到鑲嵌著裝飾意味濃厚的瓷板畫。品種非常多,有青花、青花釉里紅、五彩、斗彩、粉彩、墨彩、淺絳彩等等,紋飾內(nèi)容涉及面也很廣,包括人物、山水、花卉、翎毛、魚藻以及各種吉祥圖案。

?

?

清茶葉末釉鈴鐺杯

口徑7.5厘米,底徑3.1厘米,高5.6厘米。撇口,深腹,圈足。此杯的造型像倒置的鈴鐺,鈴鐺杯由此得名。杯釉面潔白光潤(rùn),青花發(fā)色艷麗。外施茶葉末釉,茶葉末釉是鐵結(jié)晶釉中重要的品種之一,屬高溫黃釉,經(jīng)高溫還原焰燒成。明清時(shí)期,因其高雅的顏色逐漸受到文人士大夫的喜愛。內(nèi)飾青花魚藻紋,因“魚”與“余”諧音,寓意吉祥、富裕。

清三陽(yáng)開泰釉長(zhǎng)頸瓶

口徑4厘米,底徑6.2厘米,高16.3厘米。直口,長(zhǎng)頸,口沿一圈露白,瓶身有細(xì)小開片,釉色主要由紅黑兩種色釉組成,頸部以紅色為主,紅色較淺,腹部以黑色為主,紅色與黑色之間以淡淡的青綠色過渡。三陽(yáng)開泰釉屬窯變釉品種,即在烏黑發(fā)亮的釉面上,呈現(xiàn)三處扁圓的紅釉,形同初升的太陽(yáng)。紅釉四周,噴射出黃、青、綠各色絲,好似太陽(yáng)的光芒,故稱“三陽(yáng)開泰”。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 清康熙青花開光提籃折技花卉紋盤

口徑28.2厘米,底徑16厘米,高4.2厘米。敞口,淺弧腹,寬邊,平底。此盤構(gòu)圖繁密,紋飾精美,線條自然流暢與中國(guó)傳統(tǒng)裝飾工藝有所不同,具有中西合璧的藝術(shù)風(fēng)格。盤心主體紋飾繪有中國(guó)傳統(tǒng)的提籃花卉紋,盤外壁繪折枝花卉紋,盤內(nèi)外圍繪連弧紋一周,連弧紋至盤圓心有四個(gè)菱花形開光,開光之間的間隙鋪繪錦地花卉紋,寓意多福多壽。開光內(nèi)分別繪有折枝梅花紋和菊花紋,盤中梅花簡(jiǎn)潔疏朗,花蕾飽滿,含苞欲放,茂密的葉子烘托著一朵盛開的秋菊,別有神韻。“梅、蘭、竹、菊”四君子是中國(guó)傳統(tǒng)文化題材,也是人們喜愛的裝飾圖案。梅花在隆冬盛開,不畏嚴(yán)寒、象征君子威武不屈;菊花在深秋綻放,頂風(fēng)傲霜,象征君子隱逸世外。畫面整體生氣盎然,令人清新悅目。

什么是克拉克瓷?克拉克瓷的名稱由何而來?公元1602年,荷蘭東印度公司在海上捕獲艘葡萄牙商船——“克拉克號(hào)",船上裝有大量來自中國(guó)的青花瓷,由于荷蘭人不知道這些瓷器的起源,他們把這種瓷器以船號(hào)命名為“克拉克瓷”。“克拉克瓷”是英文Clark porcelain的翻譯詞,從那時(shí)起,克拉克瓷在歐洲開始流行,并成為中國(guó)青花瓷出口的代名詞。

?

?

?

玉博資訊

玉博資訊 陳列展示

陳列展示 館藏精品

館藏精品 視頻介紹

視頻介紹 數(shù)字博物館

數(shù)字博物館 皖公網(wǎng)安備 34080002000232號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34080002000232號(hào)